当ブログも無事2018年を迎えることができました。ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様が手帳とともに嬉しい一年を過ごされますよう。

先日の記事で、〈無罫(分割ガイド付)〉リフィルを3段組あるいは4段組で使う例を取り上げました。しかし無罫・無地のノートやリフィルを前にして、まっすぐ書けない不安やプレッシャーが重い、という意見も耳にします。

私はノートの無罫に慣れるまで、便箋によく入っている罫線入りの下敷きの助けを借りていました。お持ちならそれをコピーしたり適当な大きさに切ったり、あるいは一筆箋に下敷きがついていたらそれを転用する、という手もあるかなと思うのですが、そのためだけにわざわざ買うのはぞっとしません。というわけで、ないなら作ろうの精神。じゃじゃん。

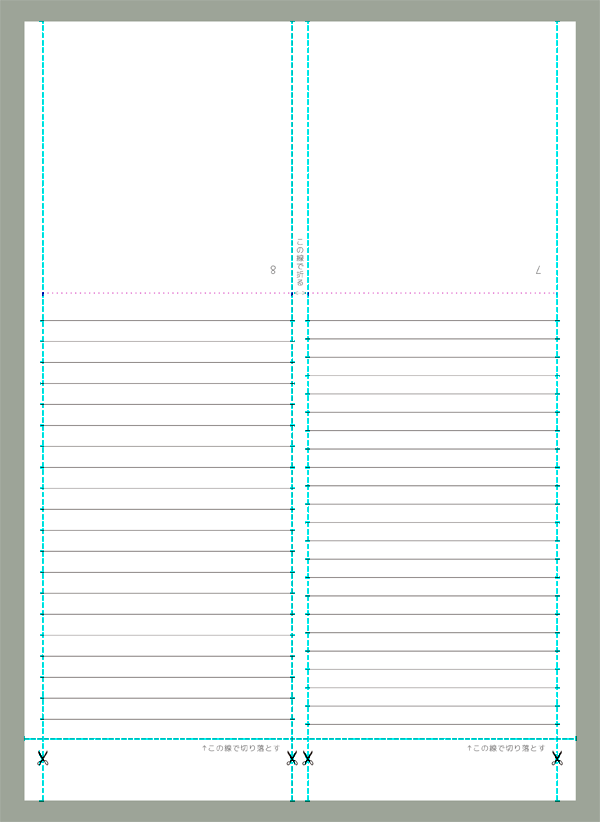

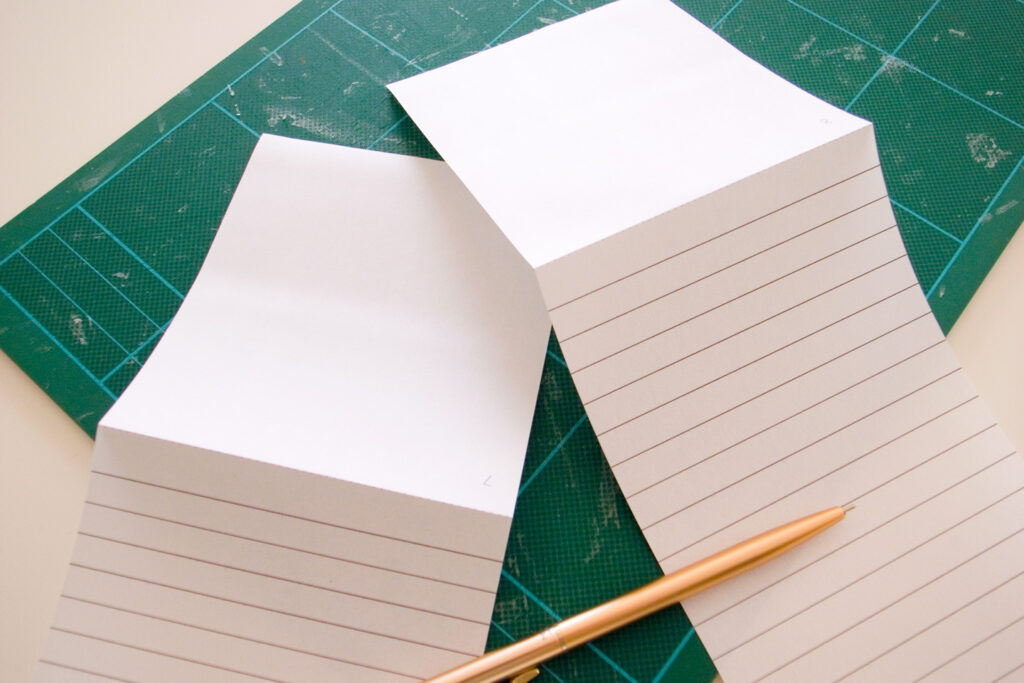

PDFをダウンロードしてプリントアウトすると、こういうシートが作れます。

PDFのダウンロード

ヨコ罫バージョン (7mm / 8mm)

タテ罫バージョン (7mm / 8mm)

これは刷っただけの状態で、ここから切り出していただく必要がありますが、一般的なA4判のコピー用紙でできますので、プリンターをお持ちでしたら、よろしければご利用ください。

ご利用時の留意点

細かいですが、以下にご注意ください。

- プリンターの設定にもよりますが、印刷時は「用紙に合わせて拡大・縮小せず」「用紙に対してサイズ100%」でお願いいたします(いきなり本番の紙に出すのでなく、裏紙などにテスト印刷してサイズをご確認いただくと確実です)。

- 上記の設定でも、どうしても周囲に余白ができてしまいますが、線が切れているところもそのまま切り進んでください。が、折れ線を切り落とさないようにご注意ください。

- 紙の色が濃いと罫線が透けなくなるので、白い紙(コピー用紙)をお使いください。

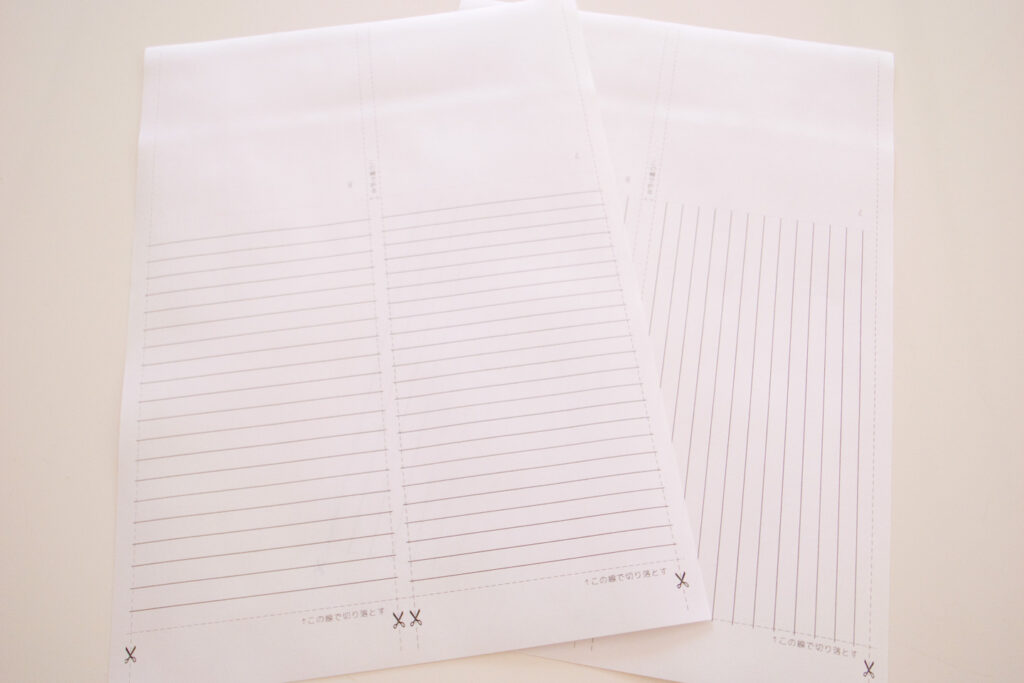

簡単な作り方説明

A4判はフチなし印刷ができないと思いますので、切り落とし線が紙のフチで切れていますが、当てた定規に沿ってカッターをそのまま進めてください。

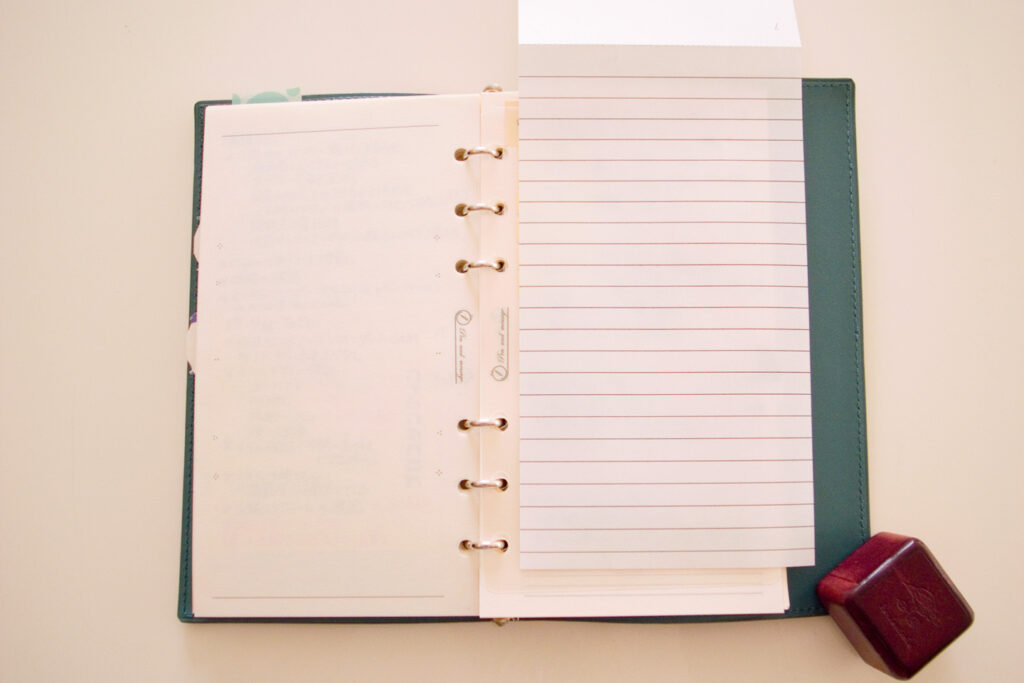

全部を切り離すとこんな感じに。

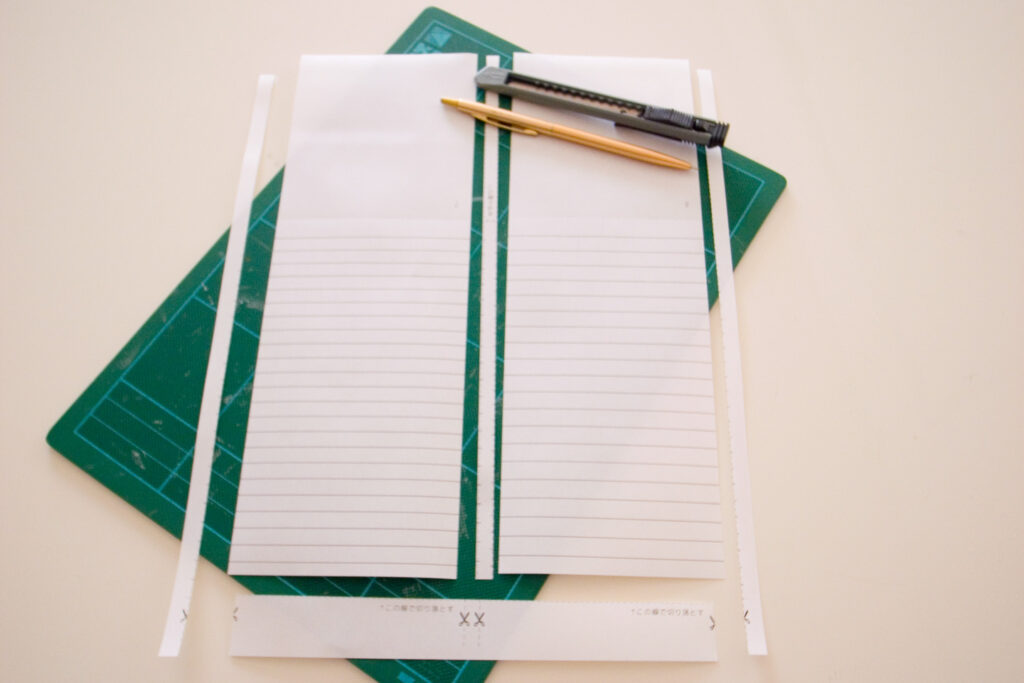

これを点線で山折りするとこうなります。

使い方のお話

切り取り線はバイブルサイズと同じ幅に揃えたので、バインダーに挟むと金具の分だけはみ出します。ここはお好みで適宜、切って調節してください。ベロの数字のない側を切っていただいた方が、7mmか8mmかをパッと区別できます。

上部(印刷・製本用語でいう”天”)にベロ(山折りした短い方の紙です)を残したのは、これを裏のリフィルに引っかければ、書くうちに少しずつズレていくモヤモヤを軽減できるかな、と考えたためです。不要なら切ってしまってください。

しおりや目隠しとしても使えますし、和紙など 1 に刷れば吸取り紙の役割も果たしてくれます。ベロ側を、イラストやスタンプで彩っても楽しそう。シールやマスキングテープは、貼ると書くときに凸凹してしまうのでオススメしません。

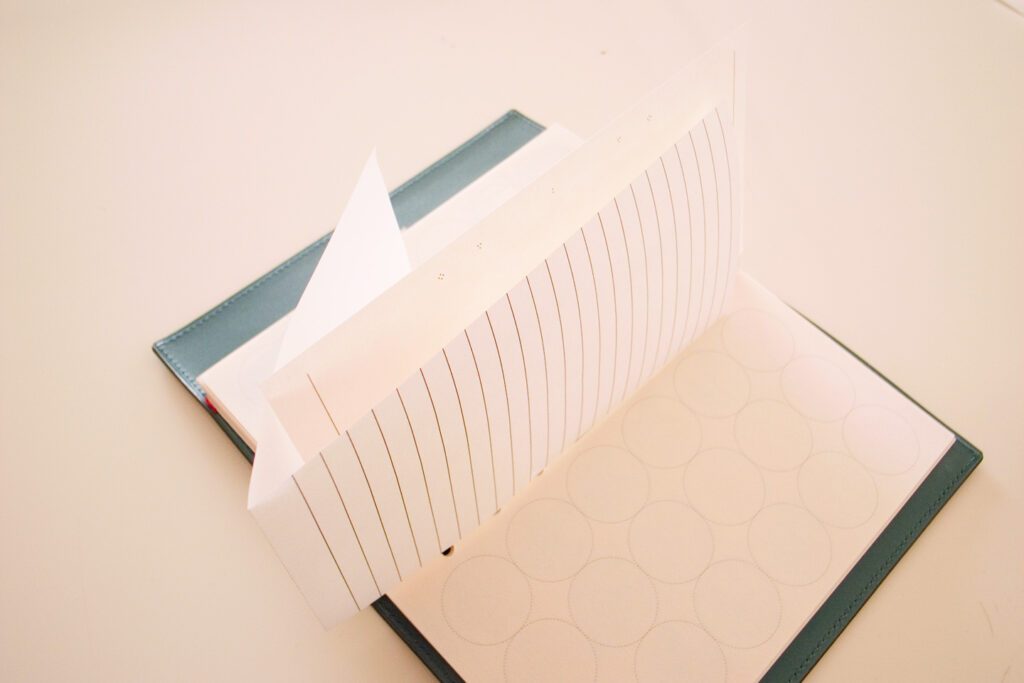

本当にガイドとして使えるか?ですが、さして厚くないコピー用紙に刷っても敷けばこれくらい透けますので、書くときにはまず問題ないかと思われます。

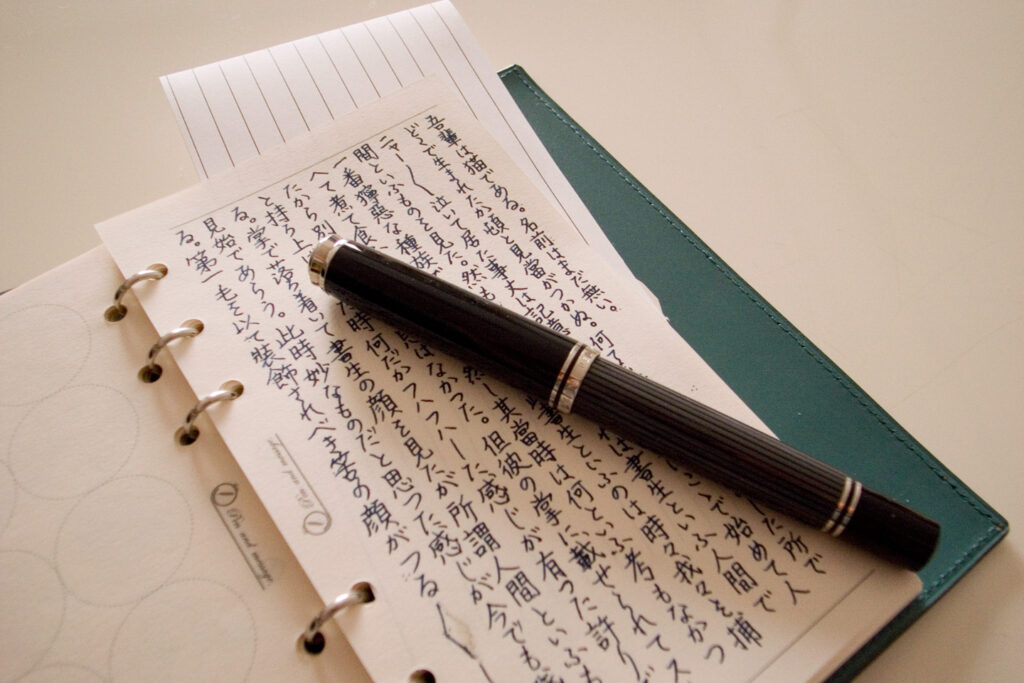

この記事のキャッチ写真にも使っている以下のページは、7mmタテ書きのガイドを実際に使って書いたものです(青空文庫より夏目漱石『吾輩は猫である』冒頭を拝借)。

お手を煩わせまして、恐縮です。

それでは、次回もよろしくお願いいたします。

- お使いのプリンターに対応した紙かどうか、事前にご確認ください ↩